更新时间:2022-01-14 17:28:29点击:

何谓道心?如何惟微?这里暂不做故作高深的解释。道通为一,道心惟危--在所谓的数字经济时代,又如何允执厥中呢?

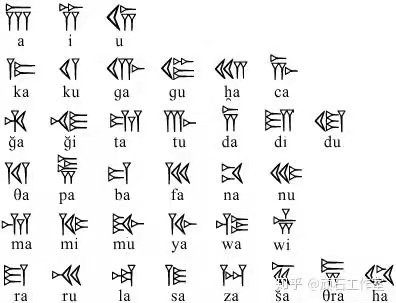

老楚同志认为,文化自信第一要著就是文字自信。轮扁斫轮,尽管文字未必能承载先贤大哲的所有思想,但在近代没有语音、影像记录之前,文字与图片,毕竟是记录先贤思想的不二载体,而且,文字是静态的语言。没有考证中国文字的起源,致少可以上溯到新石器时代,远比写在沙土之上两河流域的楔形文字要早,时至今日仍然生机盎然,仍然是传递思想与情感的重要载体,远没有像古代两河流域最早成型苏美尔人使用的文字,早已经湮没在历史的长河里⋯⋯

其次,文化自信的第二要著,就是以儒家文化为载体,儒、释、道相互融合的传统文化。鸦片战争,除了地域上造成殖民统治外,最为残酷的事实,就是以天主教为代表的思想文化上的殖民,宗教统治。而这种殖民直至新中国成立,并没有彻底根除。特别改革开放四十年,如果思想领域存有某种失误的话,就是不自觉地放任了某种思潮在中国的发展.:比如在距我家乡不远的某一贫困小镇,却建起了与周围居民住房极不对称的华丽教堂,而过去早出暮归、日出而作日落而息的老百姓,也开始雷打不动地做起了礼拜,唱起了赞美诗,~~阿门----就不能不让人触目惊心,隐约担忧。甚至有些所谓的伪思想家开始鼓吹孔子与耶稣联姻,让儒家文化下嫁于基督文化。我觉的一带一路,构建人类命运共同体的过程,应该是中国文化的传播过程,以中国文化为核心,春风化雨,这才是真正意义上的文化自信。

虽然五四运动,德先生与赛先生让人看到了科学和民主的曙光,但不祭孔庙,不拜孔子,自然也就没有了配享太庙殊荣,让人几乎忘却了以大德曰生,厚德载物为代表的先贤大德为之谁何?说心里话,连我都不知道配享太庙的具体人数,甚至都不清楚曾文正为什么没有配享太庙,而王守仁阳明先生又配享太庙与否,不能是一种悲哀。客观地说,五四运动某种程度上,损伤了中国文化自信的传承。

再则就是新中国成立后的语文教育,没有把识字教育与国学教育有机结合。中学阶段所受的国学教育,还不及康熙年间两位落孔举子吴楚材、吴调侯选编的私塾教材《古文观止》。这一切自然会导致传统文化先天性的营养不良。特别是现在,又处在传统文化赓续延承的十字路口之上:无纸化教育,键盘打字输入,让未来的孩子几乎已经忘记汉字的书写。而汉字的书写,则是汉字之所以谓之汉字的基础,否则,与外文字母又有什么区别呢?

特别需要说明的是:文字自信乃文化自信的根基。道心惟危,允执厥中,关键要夯实这种文化自信的基础,如反对五四运动时期,中国文字拉丁化那样,在无纸化教育的过程中,坚持有纸化教育--即汉字书写这一课程,这样才能居安思危,守住一个民族文化的魂魄。