更新时间:2022-12-13 13:57:55点击:

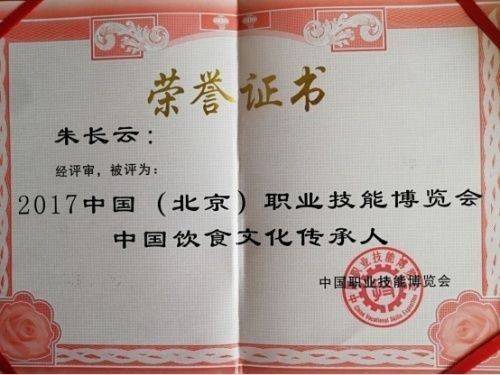

中国食文化中国食天下(壬辰年:“小雪”)

——中华优秀传统文化24节气与博大精深的中国饮食文化!

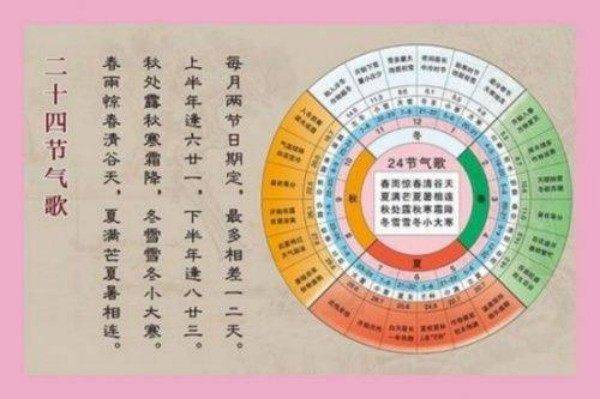

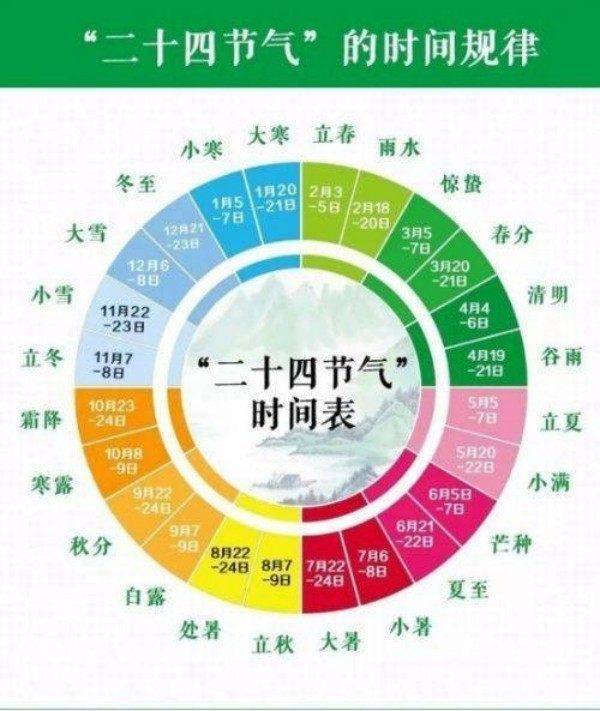

————2006年05月20日二十四节气列入我国第一批国家级非物质文化遗产名录。

———24节气是独特的中国传统文化重要组成部分!

————2016年11月30日二十四节气列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。

——王者以民为天,而民人以食为天(史记)!

——火的引用改变了人类茹毛饮血的原始生活状况,熟食是人类走向现代文明社会的分水岭!

——博大精深的中国饮食文化是人类文明饮食健康的宝库,建议设立中国食文化学!

一、中国饮食文化和中国食文化学

中国烹饪是中国对人类饮食生产的巨大贡献,中国对人类文明的巨大贡献。在中国,“烹饪”一词出现在战国至秦汉间成书的《易传》对“鼎”卦的解释中,“以木巽火,烹饪也。” 大意是在鼎下,架起木柴,通风起火;煮熟或烧烤食物至熟用。所以,烹饪的原始意义就是煮熟(烧烤)食物。烹饪一词出现在战国秦汉时期,并不意味着烹饪这一事物也出现在战国或秦汉间。因为,在古史传说中发明钻木取火、教民熟食的的燧人氏距战国时期至少也有数千年的时间,但实际上中国先民用火的历史更早,开始于距今五六十万年的北京猿人时代。 《易经》之后的文献中,曾用“烹调”、“料理”概括并代用词;到了近代,大家才更加广泛使用“烹饪”一词,经社会的不断使用和认同,才确认下来;并使用至今。同时,得到更广泛的应用和发展。 现在的烹饪和烹调二词研究分野的十分明确了,烹饪覆盖烹调,烹调是烹饪的组成部分;现代的烹调一词已经引申指制作食品的技术方法,称之为“烹饪工艺”。 广义的烹饪文化不仅包括食品生产的文化——烹调文化,也包括食品消费的文化——饮食文化。烹饪文化就是“人类社会食品生产与消费中所包括的物质与精神现象及其联系的总和” 中国烹饪来自于实践,同时,接受时间的检验。相信,中国烹饪在新的时代一定会为人类的健康发展做出巨大贡献!

“食”是人类赖以生存的基本条件,烹饪文化是在人类从“茹毛饮血”到“火的引用”发展的“熟食阶段”的过程,“食文化”是人类文明饮食发展的升华,从“田头”(源头)到“嘴头(营养)”的科学发展过程;是一个为人类健康发展的整体食物链。既包括原材料的选育和种植与收割到运输过程和初级加工原料,同时,又包括食品的加工工艺过程和半成品及成品的整个形成过程;又包括食用前和食用过程中及食用后的具体体现。 所以说,设立“中国食文化学科”是必要的,也是人类健康发展的需要;更是人类可持续发展的重要必然需求。

孙中山先生在《建国方略》指出:“烹调亦艺美术之一道也”。“烹调之术本于文明而生,非深孕乎文明之种族,则辩味不精;辩味不精,则烹调之术不妙。中国烹调之妙,亦足以表明进化之深也……”

(朱长云书法:“民以食为天” 中国人吃中国粮最安全)

二、民以食为天

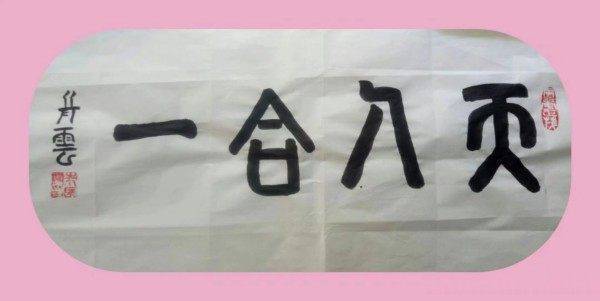

中国人民以“民以食为天”为理论依据,中国“重食”思想和“重养”传统文化理念发展至今,其“天人合一”和“道法自然”的传统文化精髓始终伴随着社会的发展和人民健康的发展方向!

中国古代根据气候对一年进行的节令划分。即指立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒和大寒。

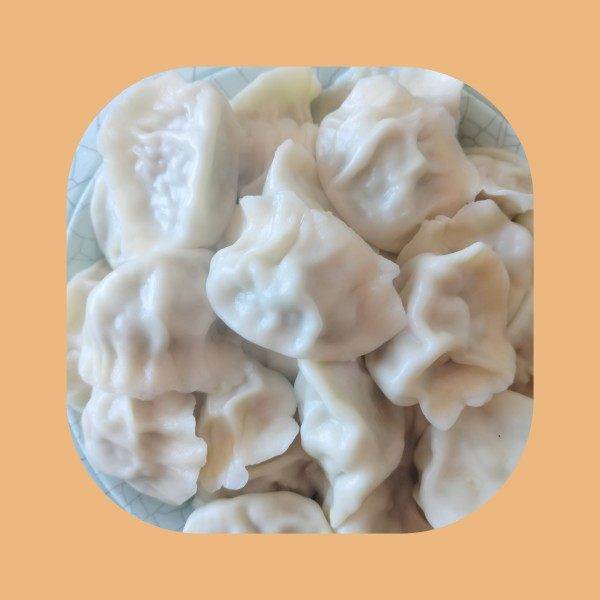

同时,又有传统的节假日比如除夕节、春节(除夕节和农历新年正月初一);2,清明节(寒食节);3,端午节(五月初五);4,七夕节(七月初七团圆节);5中秋节(八月十五,又称祭月节);6,重阳节(九月初九);7、冬至节(冬至大如年,民俗记忆和书刊都有记载)等; 以上节假日的食品多种多样食品丰富;1、春节:食品丰富;必吃的饺子;2清明节:祭祀春游,青团(江南食品),薄饼(团聚);鸡蛋(秦代此时禁火,提前煮鸡蛋备用);艾饭(客家清明节期间食用,一年不生病);3、端午节:包粽子(南北方有不同的品种),包饺子;4、七夕节;团聚的日子,饺子等;5、中秋节:食品丰富,月饼;包饺子;6、重阳节:登高赏月(重阳糕吃两种糕:花糕、栗子糕);菊花酒;吃饺子;7、建议增加——冬至节和除夕节:冬至大如年,吃饺子(冻不着、不冻耳朵),元宵;除夕节,丰富的食品; 南北方具有差异性,北方过节始终没有离开“饺子”食品。还有民族特点。河南信阳以及周口、南阳等地喜欢吃水饺、扁食等。

三、开发中国传统文化的节庆;1、人物(如老子);2、年月(二月二,龙抬头)、除夕节;3、节气(秦朝已始秋分节)等;

1、人物:如老子;老子纪念日;中国传统文化——道教的鼻祖;提出:人法地、地法天、天法道、“天人合一,道法自然”理论;时至今日仍为传统文化传承的要素和精髓。

2、时令:二月二龙抬头;龙——中华民族的象征;图腾,腾飞!目前,北方有吃饺子和吃薄饼的风俗;寓意团团圆圆;

3、秋分:曾经是“祭月节”;2018年经国务院同意设立将“秋分节日”为“中国农民丰收节”;目前,以文艺演出和有关赛事为主;

4.春耕节,(一亩三分地、先农坛);可追溯到西周;明清帝王达到鼎盛时期。

四、设立“北京纪念日”和“北京城建城纪念日”

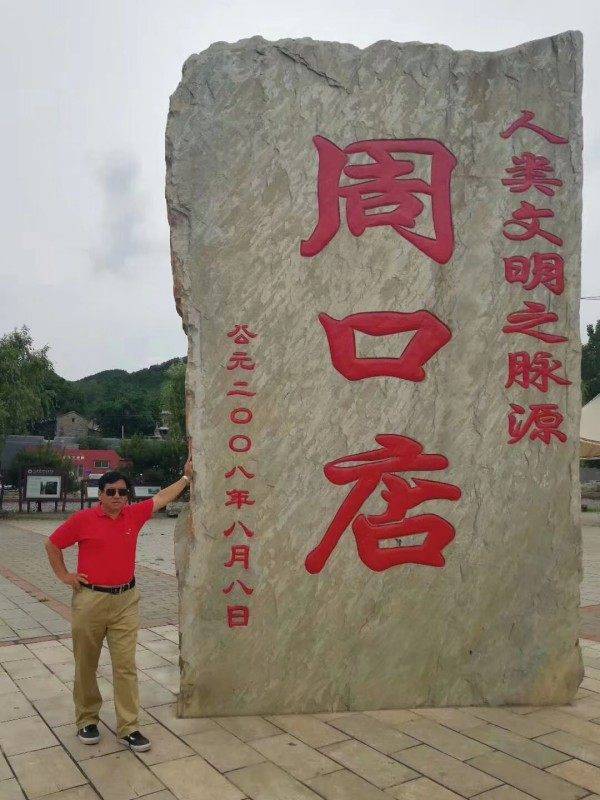

北京——人类文明的圣殿——北京,文明纪念日 !同时,可以根据中华民族发展史的独特性,整理不同时期的历史人物和具有一定纪念意义的事件以及具有影响力的节气为文明节日。 “北京纪念日”和“北京城建城纪念日”!发现“北京人”和火的发现及引用;熟食的开始等等。北京,人类文明之源!

北京故宫历史最悠久(世界五大宫:法国的凡尔赛1624年;白金汉宫1703年,1761改为英王三世的私人寝室;克里姆林宫1320年修建;美国白宫1797年修建); 北京的故宫历史悠久,是世界“五大宫”之首!(北京的故宫可以追溯到公元1179年兴建的“金大宁宫”,甚至还可以追溯到公元1000年前后的辽朝萧太后在琼华岛上建造的宫殿。)1,全部宫殿区的建设,北京故宫(紫禁城)是1420年,具有世界历史最悠久的故宫。时间早、面积大!2,在先秦蓟城故址(广安门南)上一步一步发展起来,位于辽南京和金中都城的中心位置发现先秦遗物等等!3, “北京城的起源”即“生日”,历史学也称为未来学; 蓟城的发现,(水经注) 是有记载的; 已经具有3200年的悠久历史!(1995年北京市隆重举办“纪念北京建城3040年,正式确认公元前1045年未北京建城之始”,由于多方异议,至今没有再搞。大北京即蓟城比燕都早134年)4,北京人的发现和“火”的引用熟食的开始等等。北京,文明之源!

北京城(建城日):1987年侯仁之先生就提出 “北京城建城日”;1995年北京市举办纪念北京建城3040年;正式确认北京城于公元前1045年;实际根据考古比此时早134年;至今北京建城为3200年! 考古不断推陈出新!

目前有建城日的国家,最神奇的是古代意大利(罗马古城,公元前753年4月21日;目前称之为“建城日”;最隆重的是莫斯科城,始建于1147年,建城日活动规模最大;最正式之例---圣彼得堡市1703年5月27日,至今在搞庆典;隆重热烈。)

(朱长云书法:“天人合一”)

五、礼仪文化中的中华礼食;

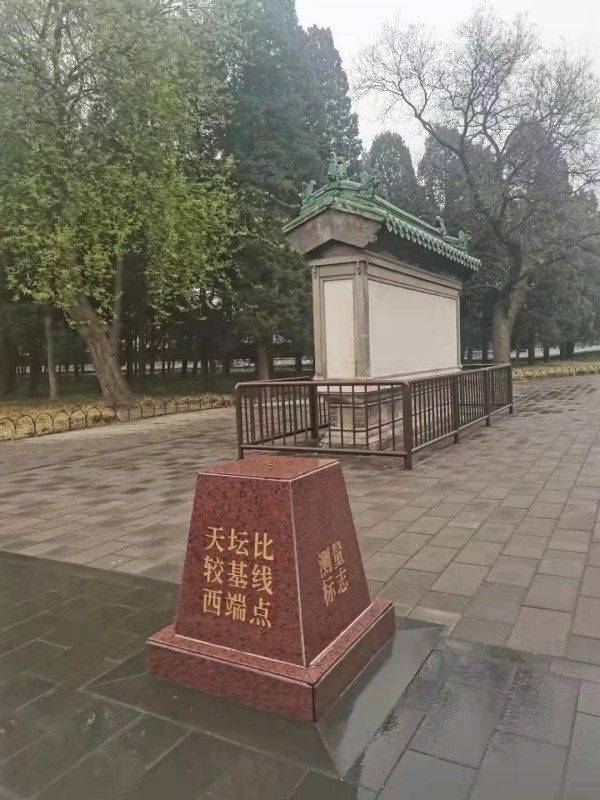

1、祭天文化(丰富的祭天食品):祭天文化是我国古代崇拜神明的崇拜行为,具有源远流长的历史;远古时期的黄帝“封禅(shan善音)天地,”开始;排列诸神、尧“乃命羲和、钦若昊天”;周公制礼作乐,祭天典礼“礼仪大备”,形式和规格逐步规范。西周时期以“冬至日” 为“大祀吉期”,在这一天举办“祭坛大典”,因此,祭坛大典又称“冬至大祀”。西汉、隋、唐 、宋、元 举办:“天地和祀”。 从秦、汉以后,历代封建帝王以“王者,父天母地,为天之子”为政治理念;以“敬天敬地”为己任;历朝历代建祭坛于“国之阳”,用于举办“祭天大礼”;至唐到元、明清(辉煌);祭坛:设“玉、果、蔬、笾、斗、牲等等” 备燎柴、焚香烛,礼祭皇天上帝,以“爙(rang音)灾祈福”! 明清时期,皇帝祭坛典礼有:“春正月天地和祀”、春正月祈谷大祀、孟夏常雩(余音)大祀、仲夏大雩大祀 冬至祭坛大祀; 冬至大祀(冬至大如年)冬至又称长至 ,“一阳气自地而始”也就是说“一阳资始” ;所以古人将冬至这一天举办“祭坛大典”。 祈福:“五谷丰登,风调雨顺”!(据记载,1924年12月23日民国大总统袁世凯只搞了一次礼仪性的祭拜;也是长达三千多年的国家祭祀制度的完结)。 可以说,“祭天食品”是目前发现的最古老也是最为壮观的“礼食”。祈求:“五谷丰登,风调雨顺”!老百姓丰衣足食、安居乐业……社会太平!

2、宫廷食礼(朝廷贡品,豌豆黄、御膳等);

3、民族性礼食(各民族风味名点名菜);

4、地域性礼食(区域食礼,德州扒鸡、北京烤鸭);

5、名人礼食(东坡肉);

6、食物礼食(龙井虾仁、樟茶鸭、桃花泛);

7、节气和节日礼食(非遗);

8、民间祭天食品;丰富多样!

食礼:1)先秦“礼食”;提出:“衣食既足,礼让以兴”等理论。2)儒家礼食(六礼);迎送之礼、交接之礼、进食之礼、卒食之礼、侍酒之礼、其他循礼。3、传统食礼:分餐与合食、礼仪与请柬、座次礼仪、进食礼仪;4、近代食礼;丰富多彩!

六、文化遗产:1),2006年05月20日二十四节气列入我国第一批国家级非物质文化遗产名录。2),2016年11月30日二十四节气列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。3),二十四节气在国际气象界被誉为“中国的第五大发明”。文化遗产,使中国人民非常自豪的文化,也是非常值得弘扬的文化。

1、中国古代根据气候对一年进行的节令划分。即指立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒和大寒。

2、中华民族具有四大发明的文明古国,是一个拥有五千多年悠久历史的国家,究其原因就是中国有着其独特的文化基因和传承脉络;很重要一点就是中国传统节日文化,就是非常重要的组成部分。比如;四立(立春、立夏、立秋、立冬)和24节气! 立春(立春二十四节气的第一个,也是是春季的第一个。立春, 农谚有“春打六九头”的谚语之说。虽然立春了,向着暖和的方向发展;但是,还是比较好冷的;还有七九、八九,九九。直到春分播种季节时,才开始有真正的暖阳之意。

我国二十四节气的追根溯源(二十四节气是中华民族千年乃至上万年的漫长具体实践和劳动人民智慧的结晶)。 早在古代公元前的汉代和春秋战国、乃至夏商周、尧舜禹对历法和节气都有一定范围的记述。《山海经》 《易经》《黄帝内经》……这些上古奇书……研究的新进展,历史遗址出土文物的新发现,将给我们研究二十四节气带来新天地,我们会不断挖掘出天文节气的新成果。

(朱长云书法:“平衡膳食”)

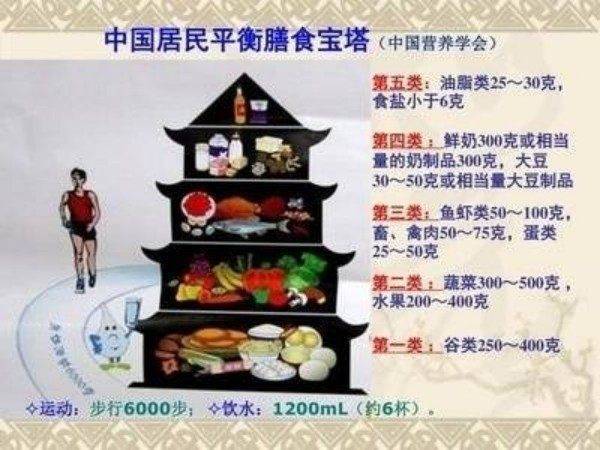

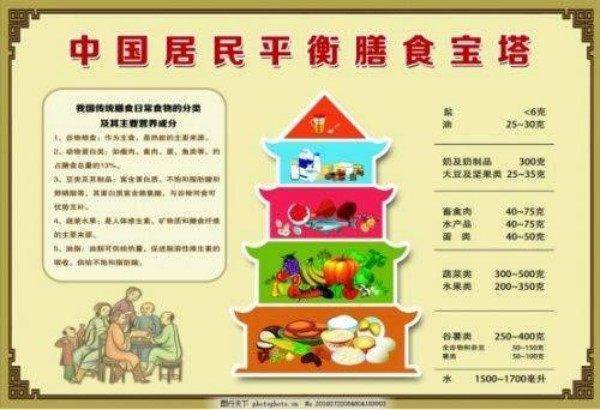

七、膳食平衡是健康的基础

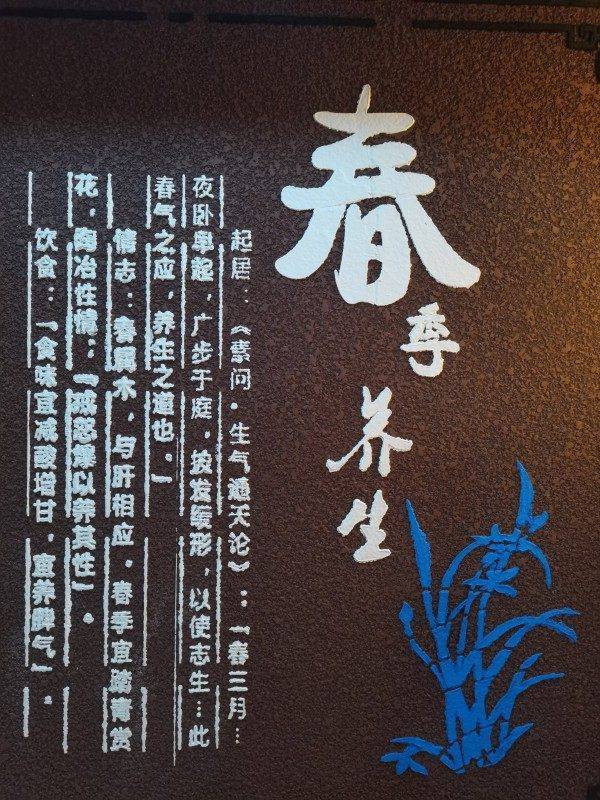

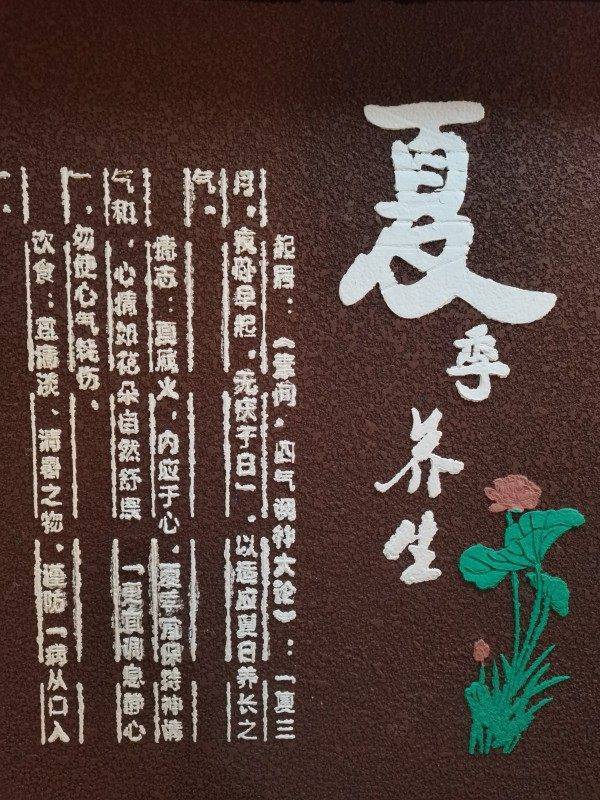

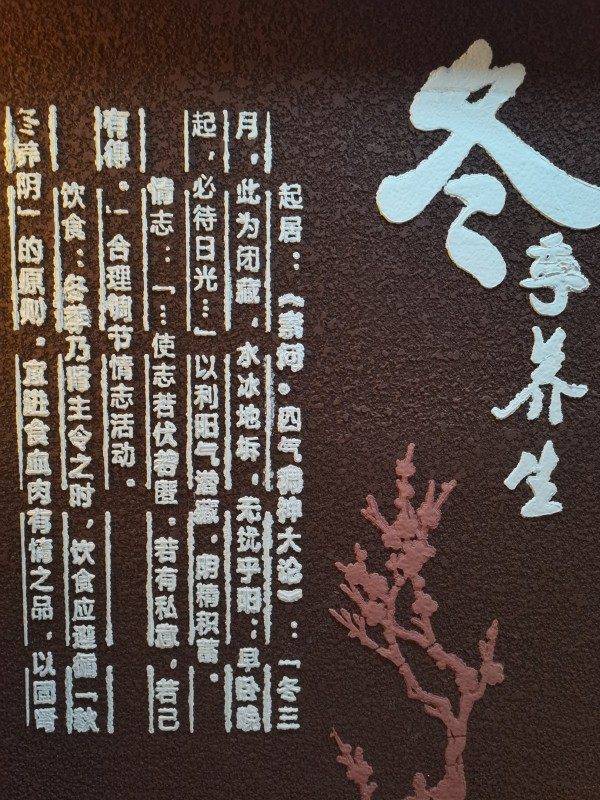

“四季饮食四季养生!”四季养生,首先从饮食做起,“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充”,气味合而服之,以补精益气.饮食者,人之命脉也。

“五谷为养”是指黍、秫、菽、麦,稻等谷物和豆类作为养育人体之主食。我国人民的饮食习惯是以碳水化合物作为热能的主要来源,而人类的生长发育的自身修补则主要依靠蛋白质。 “五果为助”系指枣、李、杏、栗、桃等水果、坚果,有助养身和健身之功。水果宫含维生素、纤维素、糖类和有机酸等物质,还能帮助消化。故五果是平衡饮食中不可缺少的辅助食品。 “五畜为益”指牛、犬、羊、猪、鸡等禽畜肉食,对人体有补益作用,能增补五谷主食营养之不足。一个益字,说明了其补养作用,而不能成为主要成分。 “五菜为充”则指葵、韭、薤、藿、葱等蔬菜。各种蔬菜均含有多种微量元素、维生素、纤维素等营养物质,有增食欲、充饥腹、助消化、补营养、防便秘、降血脂、降血糖、防肠癌等作用,故对人体的健康十分有益。

我国先祖们,开辟了“药食同源、药膳同功”的系统养生理论; 中国人从与自然界斗争和科学实践中以及自身的修行时实践中,认识和理解并总结到许多食物具有药性。早在3千多年前的西周时代就有《周礼&S226;天官篇》记载,我国建立了世界上最早的医疗体系,医事制度中已设有负责饮食营养管理的专职人员。当时医生分为四类,即“食医”;“疾医”(内科医生),用“五味、五谷、五药养其病”;“疡医”(外科医生),则“以酸养骨,以辛养筋,以咸养脉,以苦养气,以甘养肉,以滑养窍”和兽医。周代医疗体系以“食医”为先,“食医”的任务是“掌和王之六食、六饮、六膳、百馐、百酱、八珍之齐”。即调和食味,确定四时饮食,预防疾病。这是迄今为止人类最早的“营养医学”的实践。 中国历代名医通过实践,对膳食重要性有许多科学论述:如战国扁鹊说:“君子有病,期先食以疗之,食疗不愈,然后用药。”清代黄宫绣指出:“食物入口,等于药之治病同为一理,合则于脏腑有益,而可却病卫生;不合则于人脏腑有损,而即增病促死。”唐代孙思邈指出:“安身之本,必须于食,不知食疗者,不足以全生”;“食能排邪而安脏腑,悦情爽志以资气血”。“为医者,当晓病源,如其所犯,以食治之。食之不愈,然后命药。” 中华民族传统营养学的哲学内涵:“天人合一、身土不二”的生态观;“调理阴阳、阴平阳秘”的健康观;“药食同源、寓医于食”的食疗观;“审因施食、辨证用膳”的平衡膳食观。同时,始终以“和”为贵;奉行:“因人而异”和“模糊科学”的理念。

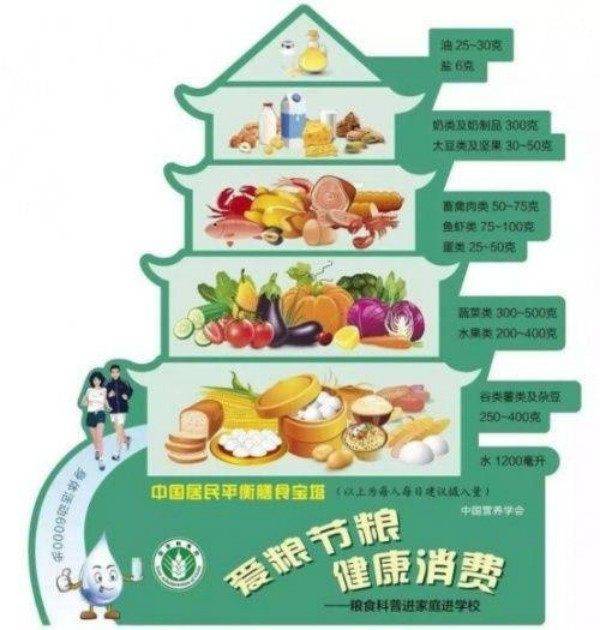

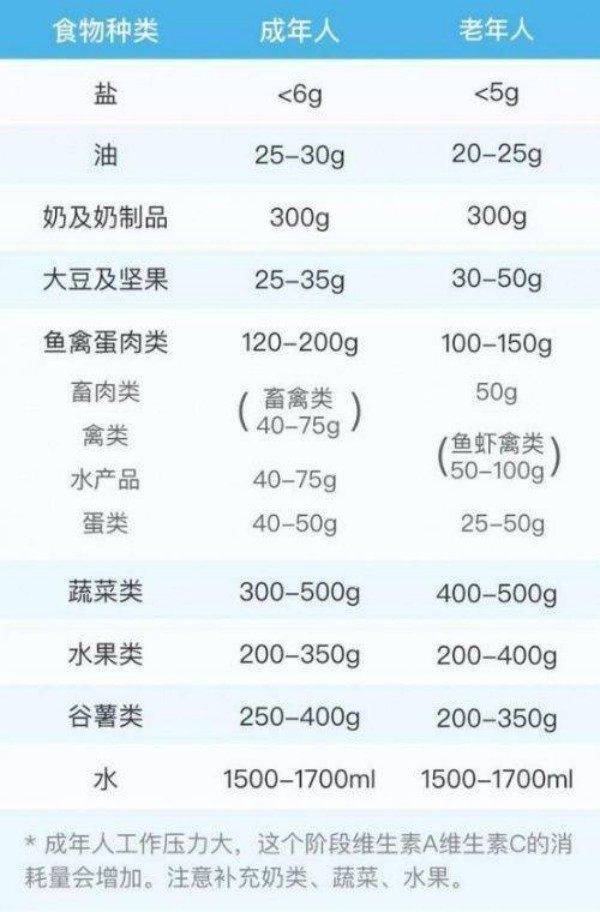

(为了健康的身体,在不同时期,也在不断地修正和完善“中国居民平衡膳食宝塔”!)

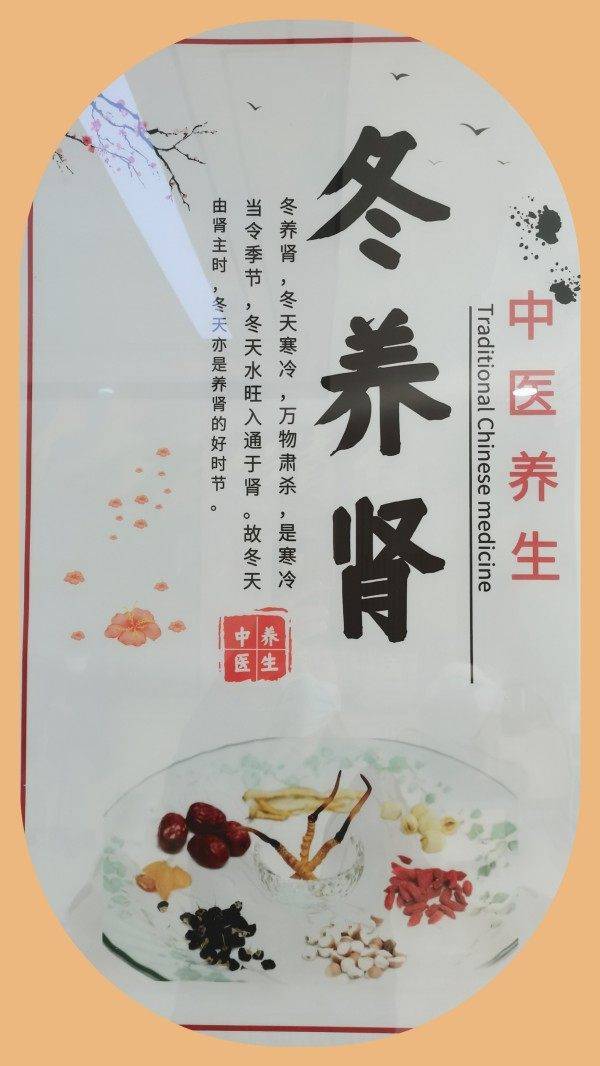

随着四时气候的变化而调节饮食。少食生冷,但也不宜躁热,根据个人身体的基本状况,有的放矢地食用一些滋阴潜阳,热量较高的膳食为宜,同时也要多吃新鲜蔬菜以避免维生素的缺乏,如:鸡牛羊肉、适当增加饮豆浆和牛奶,多吃萝卜、绿叶菜、豆腐和木耳等等。由于人们的生活方式不同,同属冬令,也要根据季节的变化和所处的地理环境以及年龄的大小来变化,;除此之外,还要因人而异,因为食有谷肉果菜之分,人有男女老幼之别,体(体质)有虚实寒热之辩,本着人体生长规律,中医养生原则,少年重养,中年重调,老年重保,耋耄重延。故“冬令进补”应根据实际情况有针对性地选择清补、温补、小补、大补,万不可盲目“进补”。可以参照中国营养学会推荐的“平衡膳食宝塔”,按一定的比例选择不同种类的食物。如山药、红薯、芋头、土豆等属于薯类食物,比大米、白面含有更丰富的膳食纤维和微量营养素。中医认为,山药,味甘性平,归脾、肺、肾经,具有补脾养胃、生津益肺、补肾涩精的作用,适合在冬季食用。 秋天有很多的新鲜水果,如梨、葡萄、石榴等。中医认为,梨具有润肺生津、止咳化痰的功效;葡萄益气生精,能够补益肝肾。在秋季讲究进补,但是吃太多的肉会给消化和代谢器官增加负担。适量进食肉、蛋类食物,少吃肥肉,选择一些易于消化吸收且脂肪含量较少的禽肉是明智的选择。秋冬养阴”、“冬季养肾”的原则,冬季可适量多吃点咸味食品,如海带、紫菜和海蜇等。当然,也要适当增加热量食品。

八、四季养生四季保健

根据年龄和身体状况以及四季节气的不断变化,一定要适量运动,增强健康体魄;增强免疫力!因人而异的营养保健是必要的补充。只有日积月累的坚持不懈,才能达到理想的状况;努力一定成功!

九、中国“酒文化”和“茶文化”

中国人饮酒和饮茶的历史源远流长!

饮酒和饮茶,一定要根据自己的身体状况和季节变化以及个人爱好的不同,选择暖胃的饮品和喜好的;无论喝哪种茶,不易过浓、过热;一点要做到“四季养胃”的哲理!

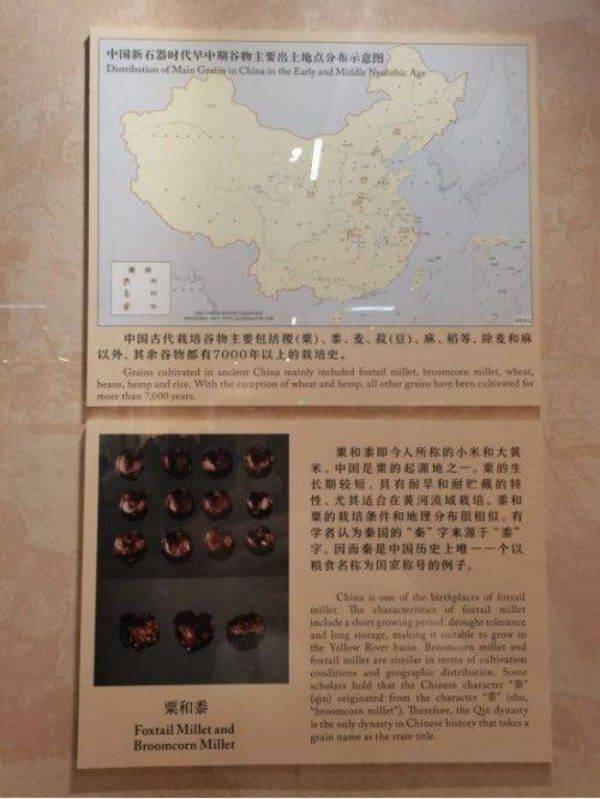

我国是农业、农耕、耕种、耕织的文明古国, 我国劳动人民勤劳智慧不断总结经验;形成了历史文化。主要以“黄河流域”为主要特征和根脉,以“气候和物种”为依据,建立起来的。从历史文献记载来看,我国历朝历代的迎春和冬至活动隆重而丰富。已经超过了节气、节令,而形成一个节日,因此在漫长的人文历史中演绎出许多民俗。

酒文化,目前,有“刘伶醉酒、泸州老窖、李渡元代烧酒作坊遗址(江西南昌)”国家工业遗产、全国重点文物保护单位;历史名酒如杜康酒和衡水老白干酒都是具有发展历史过程的老酒和品牌酒,创立时间约在汉代。

目前,亟待研究开发的中华24节气时令食谱(主食、副食、汤食、小吃); 根据考古资料;中国社科院考古所2021年9月8日报道;9000年前中国人即饮“啤酒”(曲酒);根据在桥头遗址出土的陶器。在美国《公共科学图书馆.综合》(plos one)杂质发表题为《中国南方九千年前台地上饮酒的早期证据》;为谷物酒,(非现代啤酒);2021年11月30日中国社科院考古所中国考古网报道:山东大学考古团队发表《山东邹城邾国故城西岗墓地一号战国墓茶叶遗存分析》(《考古与文物》,2021年第5期),正式公布山东济宁邹城市邾国故城遗址西岗墓地一号战国墓随葬的原始瓷碗中,出土的茶叶样品为煮(泡)过的茶叶残渣,为目前已知世界最早茶叶遗存,将世界茶文化起源的实物证据提前了至少300年。据悉,此前考古发现的年代最早的茶叶实物出土于西汉景帝阳陵。邾国故城的这一发现将茶文化起源的实物证据追溯到战国早期偏早阶段(公元前453至前410年),提前了300多年。西岗M1茶叶遗存的发现与证实,为研究茶的早期起源和传播等问题提供了实证材料。

我国茶文化历史悠久,茶叶品种繁多;为不同的民族和爱好以及人们健康饮食提供了资源供给。

营养增补要适度,同时,一定要保持好良好的心态,适当运动;增强抵抗力!

我国食物的多样性和不同的季节性的食品以及不同的烹饪方法,都为健康身体和营养的需求提供了理论依据; 膳食平衡是健康的基础,良好的心态为了健康身体奠定了基础!

中国饮食文化讲究“食物多样性”!形成营养的互补,有利于身体营养的补充;食物的多样性和不同的季节性的食品以及不同的烹饪方法,都为健康身体和营养的需求提供了理论依据; 同时,讲究“五色食品”,五行五色食品是用五色既“红、绿、黄、黑、白色”食物分别补益心、肝脏、脾胃、肾脏、肺系统的方式方法。

指五行在医学应用,发展为一种中医的学术理论。它主要是以五行配五脏为中心:肝木,心火,脾土,肺金,肾水。基本内容:在五脏为中心的基础上,通过经络以联系全身,说明人体的整体性,并通过自然现象的观察与医学实践联系到五方、四时等,说明人与自然界的统一性。

在中国饮食文化中,运用“药食同源,药膳同功”的理论,结合“五行学说”的——金木水火土,合理运用“中华优秀传统文化”的科学理念,对应颜色“白青黑红黄”的食物——对应人体五脏“肺肝肾心脾”,是中医思想取象比类的借鉴和归纳发扬。采用五色红、绿、黄、黑、白色的“食物之象”对应五行火木土水金——五脏:“心肝脾肾肺”,达到食补强于药补的用处,达到养护身心健康。

中国饮食文化以及中国烹饪讲究“熟食”,首先是“便于消化,便于吸收;同时,既营养又卫生”!这正是博大精深的中华民族饮食文化的主要特征,也是中华优秀传统文化闪耀辉煌的突出表现和中国饮食文化中最为“璀璨夺目”的光环!

膳食平衡是健康的基础,良好的心态为了健康身体奠定了基础!

祝愿全体中华儿女健康长寿!

中国传统文化“天圆地方”主要体现在古建筑和“天人合一”的理念中;至今,还是我们倡导的理念并发挥着至关重要的作用。

(朱长云书法:“民以食为天 食以安为先”)

中国食文化就是从田头到嘴头(牢牢把握食品安全),田园(圆)到嘴里(口即园又方);圆圆满满! 宫廷食品用料的来源和传统食品加工技艺,如能进一步总结完善一下;即便于传承又便于弘扬!

宫廷(历代朝廷)祭天食品和民间祭天食品的开发和利用,具有广阔空间!食物形态、大小的寓意等等! 节假日可选用喜庆色如红色、桔红等;其它时令性食品和茶食要有季节性和独特性。 如何选用“宫中之美”和民间“非遗特色”,彰显中华文化厚重之内涵!如不同季节的宫中美景和琴棋书画的不朽篇章!

相信,在“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”和“民族自信”发展的道路上,中国饮食文化在人类健康发展的道路上一定会蓬勃发展;博大精深的中国饮食文化为人类健康保驾护航!我们的明天一定会更加美好!

(文 图:风华正茂; 2022年11月7日)

中华优秀传统文化24节气(小雪)与博大精深的中国饮食文化

“露凝霜重渐倾欹,宴赏才过小雪时”;秋远去,寒入冬——今日16时20分迎来24节气第20个节气:“小雪”,也是冬季第2个节气!

《月令七十二候集解》称:小雪,十月中。雨下而为寒气所薄,故凝而为雪,小者未盛之辞。古籍《群芳谱》认为,小雪节气“气寒而将雪”,天气寒冷,降水形式由雨变为雪,但“地寒未甚而雪未大也”,所以称为“小雪”。小雪是反映降水与气温的节气,它是寒潮和强冷空气活动频数较高的节气。节气的小雪与天气的小雪无必然联系,小雪节气中说的“小雪”与日常天气预报所说的“小雪”意义不同,小雪节气是一个气候概念,反映气温与降水量。小雪时节,寒冷成为这一段时间内的主旋律,故此时应注意保养,合理养生;适当身体健康。此季节,白雪飘至,小雪之三候,逐日而显:一候虹藏不见;二候天腾地降;三候闭塞而成冬。

一候虹藏不见:雨后的彩虹隐藏起来不见了,从天而降的雪花取代了雨水,天气开始寒冷。

二候天气上升地气下降:因天空阳气上升,地下阴气下降,导致阴阳不交,天地不通。这个时候,许多动物和植物都闭藏起来了。

三候闭塞而成冬:古代的冬季比如今要难熬得多,天地间不见鸟兽,人们在播种完最后一茬冬小麦之后,也纷纷躲在屋里开始过冬了。所谓“闭塞成冬”,正是此意。

从中医角度来讲,小雪之时,阳气当潜藏固密以温身体脏腑经络,体外毛孔闭塞来防止寒邪入侵,伤害机体正气,这两者任何一方失调都会导致疾病的发生或者落下病根。建议大家找到适合的锻炼方法,能让您阴阳调和,疏密相得,拥有健康好身体!

小雪时节,南北方都比较寒冷,寒风开始呼啸,霜雪成为常态,寒气是这个时节的主气。

在这寒冷的环境中,病毒和细菌开始活跃,呼吸道黏膜也容易到受刺激,抵抗力下降,此时便容易感染呼吸道疾病,引发咳嗽、哮喘等疾病。从中医角度讲,便是人体表不固,阳气不足,作为阴邪的寒邪乘虚而入,伤及肺脏阳气,引发咳、喘、短气等症状。如果大家阳气固密,肺气充足,身体温暖,那么寒邪就不能伤肺,从而可以防止肺系疾病如支气管哮喘、慢阻肺的疾病的发生。

小雪时节与饮食文化

中医认为,寒冷的冬季里,生命活动会由盛转衰,此时正是“补冬”的好时候。冬天适量食用这些食材,能给身体“雪中送炭”,有助于增强体质。立冬节气后,尤其是进入小雪时节,天地万物活动都趋向休止;准备蛰伏过冬,养生原则也应从“秋收”逐渐转为“冬藏”。此时,人体中的“气”同样会在寒冬时节以藏为主。严冬到来前,补好体内的“气”,对冬季养生很重要。也为明年的身体健康打下坚实的“营养”坚持。 冬季适当增加补气益肾、健脾养胃的食材,有益于身体的营养摄入;薏米、枸杞、黑枣、黑芝麻、大白菜、香蕉、苹果、大枣、甘蔗、萝卜、核桃、羊肉、山药、栗子、黄芪、莲子等等,制作成喜欢的尤其适宜自身状况补给作用的“粥、汤”类。

1.花椒;《本草纲目》称花椒为“纯阳之物”,入肺可散寒、入脾可除湿、入右肾补火。冬季用花椒炖萝卜或大白菜,温散之中又能养阴,在小雪最为适宜。

2.梨;小雪时节,根据自身状况,生吃萝卜熟吃梨。梨具有润肺清热、养阴生津等作用,熟吃还能止咳。方法:取大梨1个,蜂蜜60克。将梨挖洞,去梨核,装入蜂蜜,置于大碗中,隔水蒸熟吃。每日服用1~2次。

3.和田枣;枣味甘性温、脾胃经,有补中益气,养血安神,缓和药性的功能。脾胃虚弱、腹泻、倦怠无力的人,每日吃红枣七颗,能补中益气、健脾胃,达到增加食欲、止泻的功效。

4.柿子;柿子营养价值很高,所含维生素和糖分比一般水果高1-2倍左右。例如一个人一天吃1个柿子,摄取的维生素C基本上就能满足一天需要量的一半左右。

5.栗子;冬天注重“冬补”;食补重点是肾,栗子被称为“肾之果”,具有补肾壮腰、活血化瘀的功能,很适合冬天人体的需要。栗子性温味甘,有补肾强筋、健运脾胃和活血的作用,老年人经常食用栗子可以治疗肾虚腰膝酸软、小便清长、大便溏烂等症状。

6.羊肉;羊肉所含的热量较高,冬季食用羊肉是非常好的食材;可促进血液循环,改善因阳气不足而导致的手足不温、畏寒怕冷等症状;同时,适于贫血者食用。

小雪时节养生

小雪节气天气寒冷,降雪不多;室外干燥寒冷、室内温暖燥热;人体的津液不断被外在环境所吸榨,加之冬天饮食偏温补,本就容易上火,再遇寒邪侵袭则十分容易感冒。所以,一定要保暖、防寒! 饮用喜欢的各类的汤、粥时,一定要注意保持水分摄入;不易太粘稠。据营养专家说,每天清晨空腹喝一杯温开水,能降低血液粘度,预防心脑血管疾病。

同时,可以煮白萝卜汁以清热利尿、煮梨水以润肺止咳等等。小雪时节,要坚持持之以恒地进行自身锻炼。动能升阳,动助血行气畅,通过运动,可以改善大脑、心脏等重要器官的血氧供应,使人精力充沛。运动锻炼时,最好将时间安排在午后,避免在大风、大寒、大雪、雾露中锻炼。运动之前要做好热身运动,运动以温和的有氧运动为主。如室外可以慢跑、快步走、跳绳、跳广场舞、打太极拳、八段锦等,室内可以简单的锻炼等,运动过程中要避免大量的出汗。一定要注意“劳逸结合”! 坚持每天“泡泡脚”,温度适宜即可;根据需要可加入“盐、花椒、姜片”等等;泡完脚后用双脚掌对搓,或用右手搓左脚,左手搓右脚,坚持按摩可使精力旺盛,体质增强,提高御寒能力。泡脚时最好使用大且深的木桶,以水位能浸到小腿一半以上为原则。由于天气时常阴冷晦暗,人们的心情也会受其影响,特别容易引发抑郁症。此时,可听一些舒缓心情的音乐,有助于情绪调节。同时,多于家人和朋友视频或语音沟通。

《黄帝内经》中提出来的“五音”,指的是宫、商、角、徵、羽五种民族调式音乐。古人认为,这五种调式音乐与人的五脏对应,都能通过影响人的情绪来改善相应的脏腑功能。“百病生于气,止于音也”。说的就是,根据每个人自身的身体结构不同,脏腑之气的差异,配合不同的音乐,可以防病、养身。尤其是目前在新冠肺炎疫情期间,多听听这些音乐啊!调节自己的心态,保持乐观,并经常参加一些户外活动以增强体质,多晒太阳,多听音乐。清代医学家吴尚说:“七情之病,看花解闷,听曲消愁,有胜于服药者也。”常晒太阳能助发人体的阳气。特别是在冬季,由于大自然处于“阴盛阳衰”状态,冬天常晒太阳,能起到壮人阳气、温通经脉的作用。麻辣食物最好不要吃,只会助长体内的火气。在室温较高的室内生活、学习或者工作,而且穿得多、动得少,燥热的室内环境容易造成体内积热。如果此时再吃热量高、脂肪含量高且油腻的食物,容易易导肺火、胃火等人体的“内火”旺盛。

冬季阳气潜藏、阴气盛极,万物活动趋向休止,日常起居应该注重早卧晚起、必待日光,保证睡眠时长以固护阳气,以待来年春日生发。冬日最好的起床时间就是太阳出来后,当位于地面的寒气被驱散之时,可以防止寒邪伤阳气。在冬日里负日而行,还能起到壮人阳气、温通经脉的作用。

动则生阳,阳以化生。合理的运动不仅能让人身心愉悦,更能激发人体阳气、增强体质。中医导引是凝聚着古人智慧的运动方式。导引可以改善气血、提升阳气,从而提高机体抵抗力,以达到健体防病的目的。在锻炼的同时,注重“食补养生”非常重要;因此,小雪时节的饮食应在吃温热食物的同时,配合吃一些去燥而滋阴的食物,以缓解温热食物的燥性,如萝卜、山楂、山药、菠菜、白菜、黑木耳等。此外,还应多饮汤粥。如有养心除烦作用的小麦粥、消食化痰的萝卜粥、益气养阴的大枣粥等。

从中医角度来讲,小雪之时,阳气当潜藏固密以温身体脏腑经络,体外毛孔闭塞来防止寒邪入侵,伤害机体正气,这两者任何一方失调都会导致疾病的发生或者落下病根。肺脏尤其娇嫩,最怕寒邪侵袭,寒邪伤肺就会引发咳嗽、喘息等不适。为了保护身体健康,减少疾病的发生,建议大家找到适合的锻炼方法,能让您阴阳调和,疏密相得,拥有健康好身体!

《黄帝内经》里说:“水冰地圻,无扰乎阳,早卧晚起,待日光……去寒就温,无泄皮肤。”意思是说:在寒冷的冬季,不应扰动阳气,因此要早睡晚起,既保证睡眠充足,又利于阳气潜藏、阴精积蓄。

小雪时节民俗

民间有“冬腊风腌,蓄以御冬”的习俗。小雪后气温急剧下降,天气变得干燥,是腌菜的好时候。

《月令七十二候集解》称:小雪,十月中。雨下而为寒气所薄,故凝而为雪,小者未盛之辞。

古籍《群芳谱》认为,小雪节气“气寒而将雪”,天气寒冷,降水形式由雨变为雪,但“地寒未甚而雪未大也”,所以称为“小雪”。

小雪时节诗词和俗语

(宋)陆游《初寒》节选;小雪:“久雨重阳后,清寒小雪前。砌下梨花一堆雪,明年谁此凭阑干。”

“冬天动一动,少闹一场病;冬天懒一懒,多喝药一碗”。

“生姜去外寒,萝卜清里热”

"冬腊风腌,蓄以御冬"

(唐)杜牧《初冬夜饮》节选:“砌下梨花一堆雪,明年谁此凭阑干。”

“小雪杀猪,大雪宰羊。”

民间有“冬腊风腌,蓄以御冬”的习俗。小雪后气温急剧下降,天气变得干燥,是腌菜的好时候。

《月令七十二候集解》称:小雪,十月中。雨下而为寒气所薄,故凝而为雪,小者未盛之辞。

古籍《群芳谱》,小雪节气“气寒而将雪”,天气寒冷,降水形式由雨变为雪,但“地寒未甚而雪未大也”,所以称为“小雪”。

孙思邈在《修养法》中说:“宜减辛苦,以养肾气。”